クラブ長は今

生徒のみなさんの作業の参考になるように、少し先行するような感じでアップしていきます。

[1週目] 紙粘土+エポキパテでの本体制作

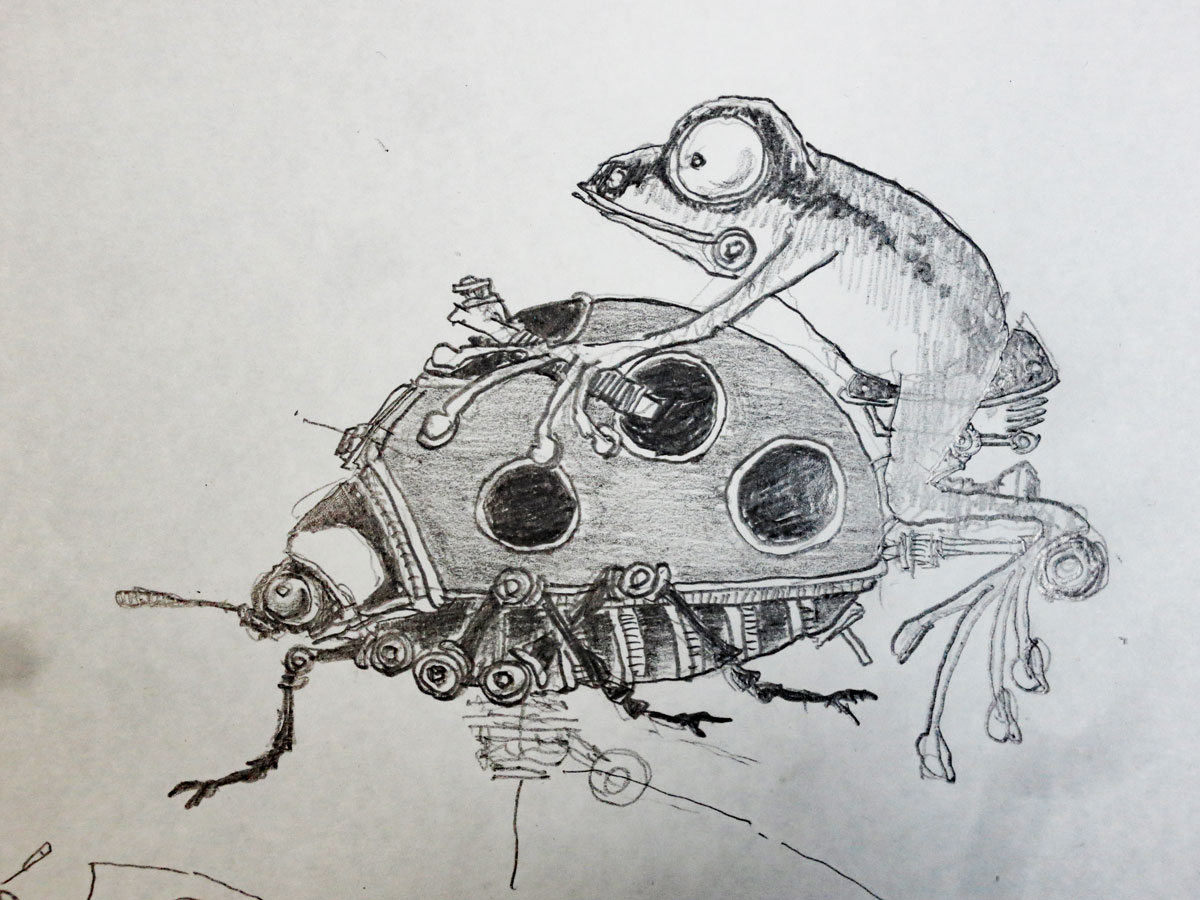

テントウムシとカエルの仮組、脚、後翅の制作工程です。

今回の”ピカピカ”というキーワードから、どこかの部位が光る虫を考えたのですが、結局思いついたのは、言葉から連想した”点灯虫(テントウムシ)”。

見た目がかわいい赤地に黒い水玉模様のナナホシテントウをモチーフにし、前翅を開閉できるようにして、内部を光らせようと計画しています。

そして前回(2014年 vol.2)とつながりを持たせたかったので、テーマだったカエルも一緒に制作。

これからの1ヶ月間、完成目指して進めていきます!

UCC3_1.01

ラフ案。イメージは、テントウムシ型のホバーバイク。

操縦するライダーは、アマガエルです。

浮いたような展示になる土台ベースを考えています。

テントウムシの鞘翅が開閉し、後翅が中からひろがるようにしたいのですが、

内部スペースの状況次第では、付け替え式かなあ・・・

ヘッドライトと内部エンジンをLEDを使って光るように加工します。

UCC3_1.02

まずは、紙粘土でテントウムシの本体制作から。

お椀を伏せたような形をしている頭部、胸部、上翅のおおまかな形状をつくります。

目には、アクリル球φ10mmを埋め込んでます。

ここをヘッドライトのように光らせる予定です。

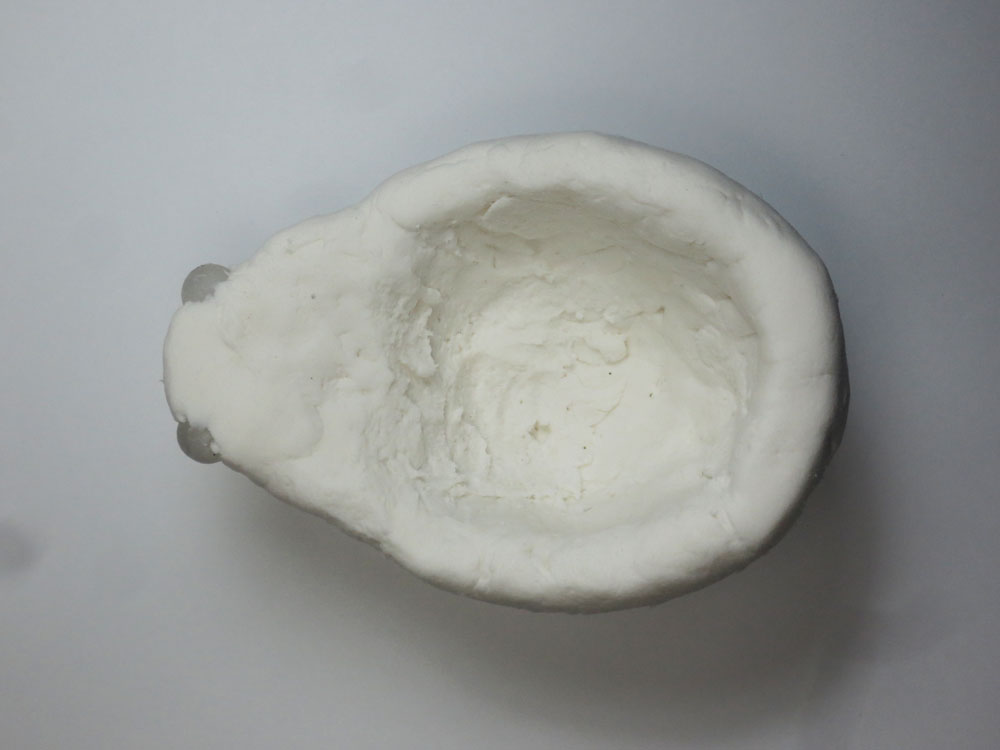

UCC3_1.03

テントウムシの内部は、光るエンジンやLED電源の為に、乾電池BOXを設置するので、

中空にします。

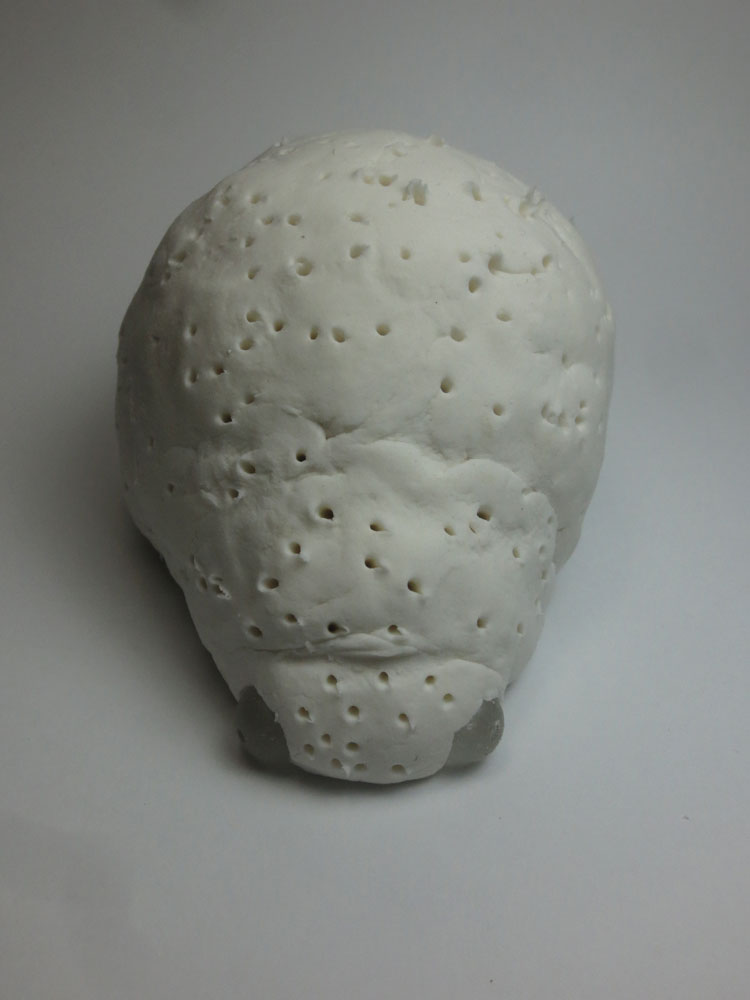

UCC3_1.04

紙粘土の肉厚がある場合、乾燥を促進させるのと、

次に紙粘土を足すときに食いつきが良くなるように

千枚通しのような先端が尖ったもので、穴をたくさんあけておきます。

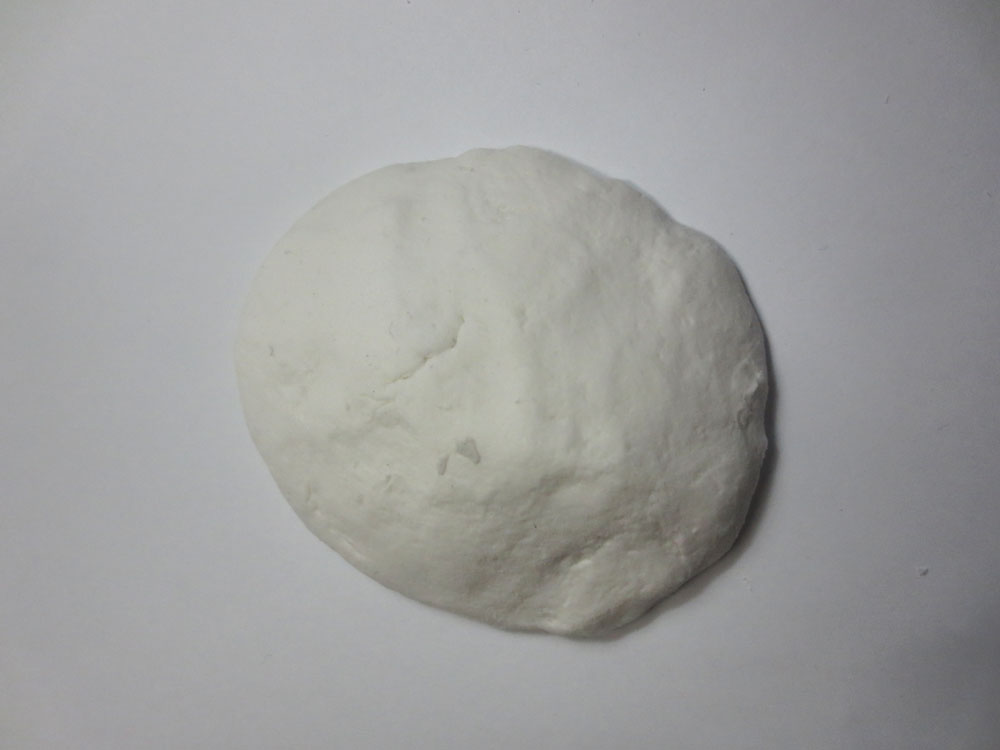

UCC3_1.05

大きさを合わせて、腹側も紙粘土で制作。

UCC3_1.06

上記で制作した腹側の紙粘土を背側本体と合わせ、この状態で、一度完全に乾燥させます。

UCC3_1.07

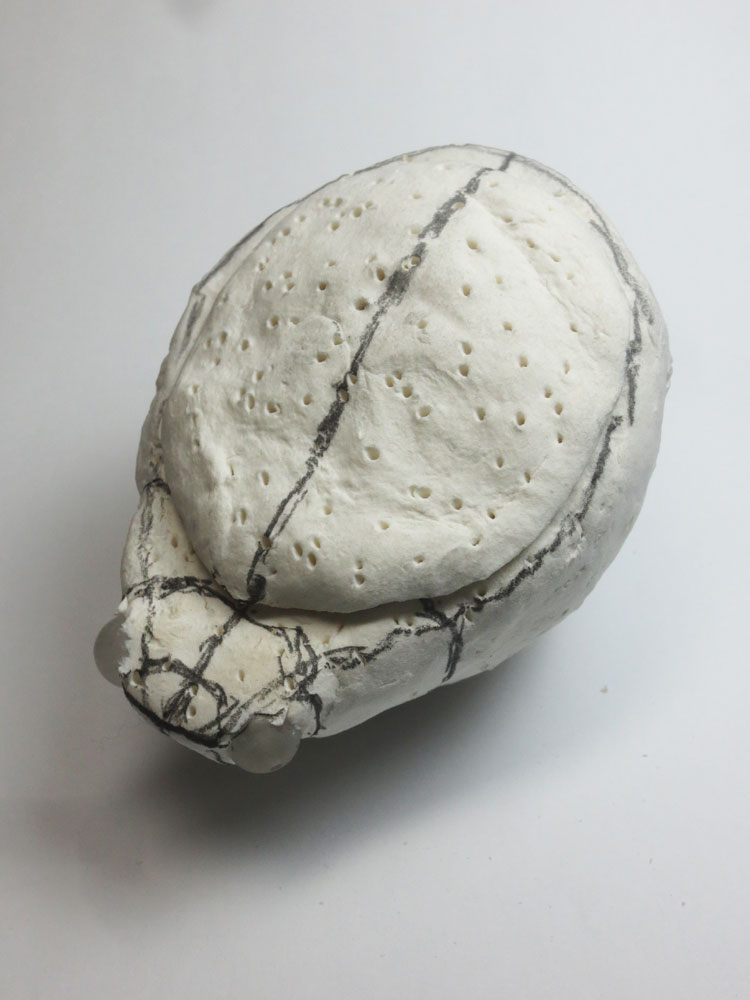

紙粘土が乾燥した状態。

これから成形していくために、鉛筆で基準になる線を書いて作業していきます。

UCC3_1.08

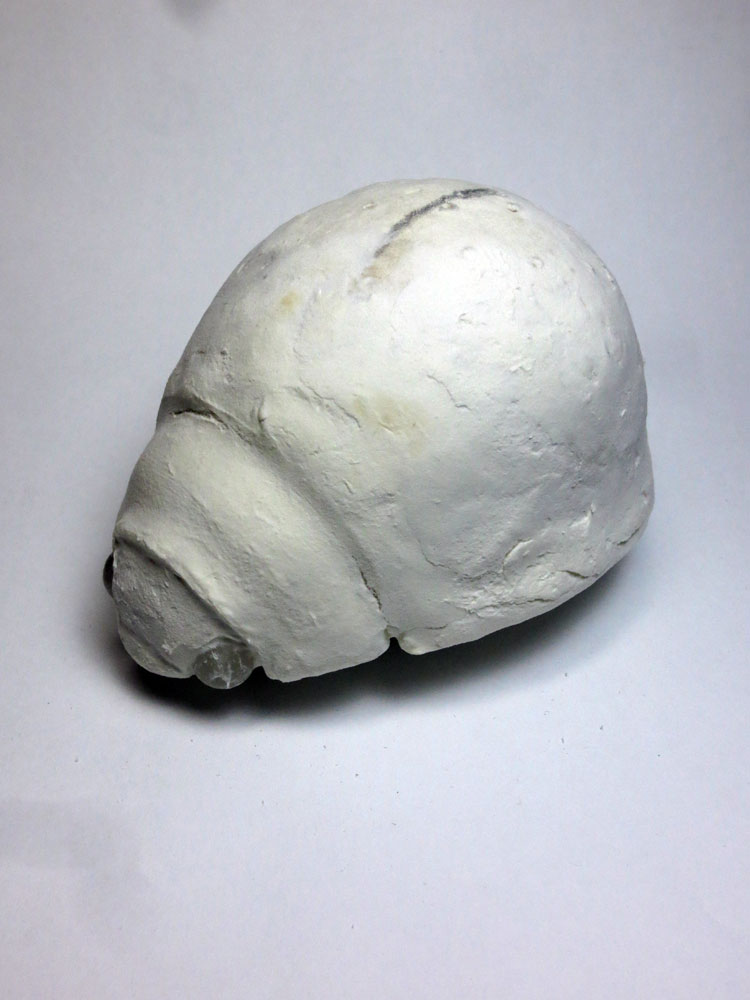

横から見たところ。

紙粘土は乾燥すると歪むので、それを補正していきます。

UCC3_1.09

腹側。

UCC3_1.10

中心線を基準に左右対称になるよう、形を成形していくのですが、

1度で完成させるのではく、ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し作業を

何回も繰り返すようにして、求める形に近づけていきます。

UCC3_1.11

この画像で、[ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し]の成形作業を3回行ったものです。

UCC3_1.12

腹側。

この状態で、1週目のUGA式造形クラブに持参しました。

UCC3_1.13

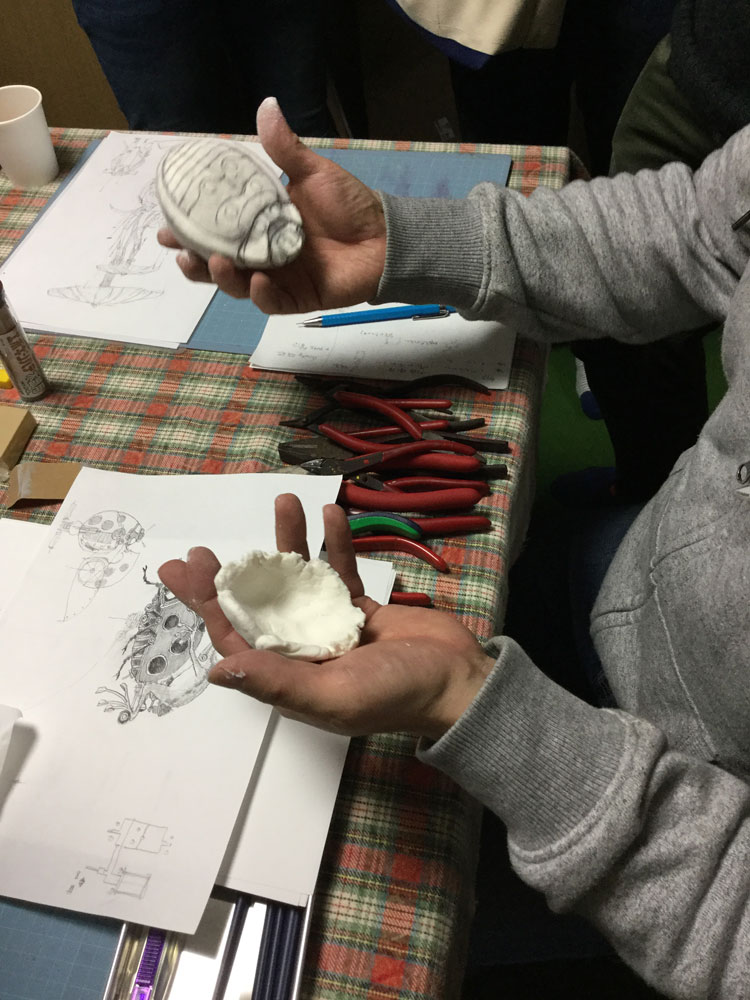

3月12日の第1回目は、紙粘土加工を中心にレクチャーを行いました。

UCC3_1.14

テントウムシの大きさにあわせて、カエルを紙粘土で制作します。

UCC3_1.15

あわせて、サドルもつくります。

UCC3_1.16

乾燥後、基準線を目安に[ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し]作業を繰り返して成形していきます。

UCC3_1.17

カエルのボディがほぼ完成。

この画像で、[ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し]の成形作業を3回行ったものです。

腕と脚は、テントウムシのハンドルとサドル、ステップの位置が確定しないと作業ができないので、

ここでいったんカエルは作業を止めておきます。

UCC3_1.18

サドルも同様におおよその形ができました。

UCC3_1.19

テントウムシは、外形全体の成形作業ができたので、上翅にある模様の位置出しを行います。

頂部のワッシャーを貼ったところは、ハンドルが取り付く予定。

UCC3_1.20

上翅は後の作業で肉厚を薄くするために内側から削る予定です。

そうなると、あまり強度がなく変形しやすいので、下端エッジ部分を金属線とエポキシパテで補強しておきます。

これは、この後行う分解作業の下準備も兼ねています。

UCC3_1.21

カッターで、頭胸部、上翅x2、腹側x2、ハンドル台座、サドル台座に分割します。

いっぺんに切り込みを入れるのではなく、少しずつカッターの刃を差し込み、徐々に切り込みを深くしていきます。

途中、切りすぎたり、力を入れて変形しても気にしません。大丈夫です。

後で、木工用ボンドで接着したり、紙粘土で補修したりして元に戻せるからです。これが紙粘土の長所のひとつです。

UCC3_1.22

画像は、上記のパーツを内側の状態がわかるように並べ直したもの。

これから、内部の加工とあわせてこれらのパーツを摺り合わせていきます。

UCC3_1.23

まずは、内部腹側に納める電池BOX(単5×2本用)の加工からはじめます。